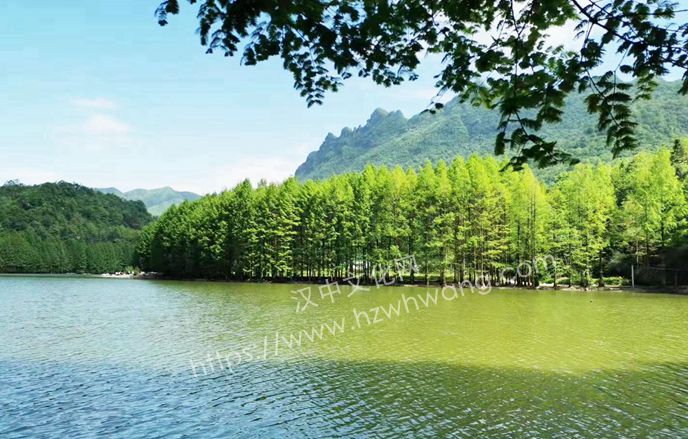

南郑龙池者,乃黄官塘口之天然湖泊也。池水南接光雾,西邻黎坪;东倚龙脊山腾跃盘卧,西有水杉密林拱卫环绕。相传清乾隆帝曾在此植种银杏三棵,故龙池声名远播,谓米仓深处之世外桃源也。

夫观龙池之奇,奇在龙池之山也。龙池其名,地得其形,禀乎造化,兼具神工;龙山绵延起伏,犹巨龙伏焉;龙头崔巍昂扬,峻极雄险;龙脊犹穿绿袍,森树布满;龙身缱绻,耸翠池岸;悬崖百丈,绿莽绵延;怪石崎峭,地拔谷涧;姿容端庄,气势非凡。云岚无心以出岫,禽鸟倦飞而忘返;此乃龙池之山也。

夫观龙池之美,美在碧水也。粼粼纹波,清亮绿闪;水珠晶莹,涟漪涣涣;温润秀美,和风微澜;野鸭戏水,逡巡不前;结网临渊,白鹭绕旋;溪烟袅而千尺,莺歌动以长欢;锦鳞游而历历,天光鉴而悠然。迨夕阳残红,水光潋滟;湖面升薄雾,细涟飞紫烟;彩笔可描,蓝天写传;此乃龙池之水也。

夫观龙池之秀,秀在一带琪树抱水湾。水杉挺拔入云霄,其姿雄健,其态刚直,其形秀娟;叶片状羽,脉细巧尖;枝不旁逸,团抱主杆;其威庄凛,其骨争峦;向阳而立,云波涌天;芳枝摇曳,蔚然壮观;稀有物种,“化石”活现;此乃龙池之树也。

夫观龙池之艳,艳在池畔。绿草茵茵,山花烂漫;大白菊迎风摇曳,小黄蕊含苞待绽;清风拂拂,流泉潺潺;水激卵石,壁挂霞丹;篁林拥翠,深茅掩帘;云树溪烟茏菲甸,漫步野径心自甜;树排山岭千重浪,篱笆水流濯心田;螭盘虬翠散岸远,茵菲丛花蓄碧潭;木兰滴露如凝脂,且掬岚霭拱虹边;此乃人间之童话者也。

若夫龙池之春机发生,神光离合,暖意融融;鸢飞鱼跃,万物峥嵘;春和景明,紫霞布空;草浅绿,花馥香,鸟声柔。踏青之俊男靓女,携精雅之琼,拥旭日,浴彩虹;掬秀水,留倩容,不啻人间之阆苑,自然之神工。

迨至夏之来临,池水渺渺,明镜波巧;葱葱嘉木,郁郁岸高;密密匝匝,枝叶通交;微风拂拂,飒飒手招;湖光山色,浑然华韶;风姿绰约,喷绿流皎;水鸟向天而歌,飞禽翅展林涛;卧吞谷水腾龙现,万树水杉接穹昊;徜徉其中,恍如置身人间仙瑶。

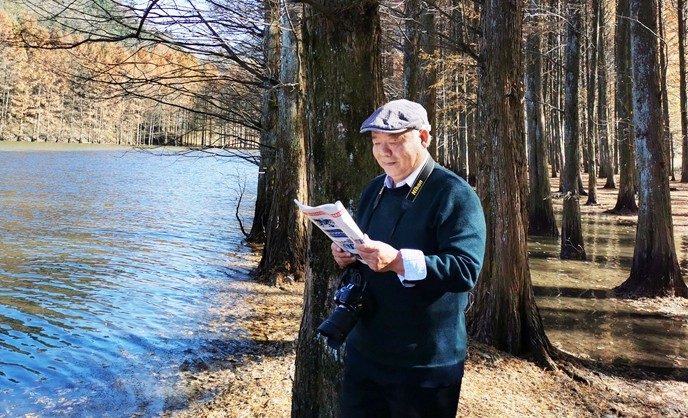

迨及龙池之秋至,乃天高云淡,杉林水绕,万种风情也。当是时,树披伞塔,枝叶泛红;波平浪静,朗润远空。层林幽深而尽染,高山斑斓而峥嵘;掬一汪碧水,撷一片曛笼;采一脊莽原,绘就飞天巨龙;排闼则群峰揖客,闲步而衣胸湿红;日跃银鳞,夕照苍松;草丰水畔烟霞淼,鹤舞芳汀鱼鸟从;满目山水,郁郁生风;烟岚轻袅;真幻无穷,醉我天然画卷,报我气象瀚弘。

迨及龙池之冬至,乃水之明澈清丽,树之剑刺蓝天,山之源藏罅隙 也。及至严寒来袭,万木惊悸;天地变色,树木褐异,枝干扶疏,针叶铺地;景之精致而华妙,画之典雅而伟丽。至若瑞雪飘飞,雾笼岚霁,万树披白絮,冰封结湖滨。山川寂寥,溯风迅疾;林中听落雪,心旷化神怡。俟晴日,红妆素裹,冰清雪弥;采撷飘渺之轻纱,吐纳仙湖之秀气;水墨画岫,云霞鹰击;龙骨昂首,万英栖息;杉树挺拔,似箭如㦸;生机永恒,天地华滋。

或曰:南郑龙池者,一山一乾坤,一树一世界,一水一灵泉。居之,则吸天地之精气,养日月之浩然;蹈之,则腾蛟龙而扶摇,弛星宿而俊彦。龙池,山山同脉,树树同根,水水同源,可谓域中胜景,氧吧一湾。惹来紫燕伴秀女;笑声银铃寻幽闲,此则人间大美景,江山骄无限。

问君若有几多愁,请来龙池作仙游。驻足龙池,只问胜景,不问春秋;四方宾客,仰杉树坚守之灵魂,听池水流动之歌喉;慕寒雪高洁之风骨,敬龙池坚贞之品优;流金石之精神,铸高尚之操守!龙池,乃巴山之风情,汉江之眼泪,人间之童话也。

颂曰:龙池大美,大美龙池。请君来龙池,相逢有缘人。吾独愿倚山而居,面水而栖;领略四季风景,享受山水意趣,此生足矣!此世幸矣!

【作者简介】汪建业,全国优秀语文教师,中国教育学会课堂教学研究中心理事,中国语文报刊协会课堂教学分会学术委员,全国中学语文课堂教学专题组研究员陕西省特级教师,陕西省特级教师评委会委员。陕西省“国培计划”项目首席专家,1999年入国家人事部专家名录。

曾被《语文报》《语文教学通讯》《杂文报》等报刊聘为特约记者或撰稿人。主持国家教育部“十二五”重点科研课题“‘少教多学’在课堂教学中的运用”及陕西省“九五”基础教育科研课题“中学环境课程研究”等国家级和省市级课题30余项,编辑出版《基础教育的理论与实践》《新高考作文》《教育的生命行走》等教育系列,《红杉树》《红樯桅》等世纪风 散文系列,《仰望智慧的青鸟》等人生系列,《掬一方生命的阳光》等生命系列,《新时期家庭教育读本》等家庭教育新概念系列,《汉中名胜古迹诗词赏读》等地域文化系列,《川陕革命根据地陕南革命斗争史》等红色史料系列,《经典诵读》等国学与德育校本教材等110余部(种),发表各种论文(作品)千余件,指导学生发表习作2000余篇。《给语文教学生命的亮色》被2005年全国第二届教育家大会评为“全国100篇最佳论文”。

现在龙岗学校从事教育科研工作、教师的培养及培训工作,各类校报校刊和校本教材的编辑工作等,仍在教育战线为指导教师提高课堂教学的智慧与艺术,提高教学教育质量奉献辛劳,被誉为“汉中教育的长青树”。